Che i Dialoghi con Leucò siano una sonora eco esistenzialista e psicoanalitica delle Operette leopardiane, piace a tutti sentirlo. Quel che piace di meno, è sentir ricordare che di fronte alla morte Leopardi fu un titano - o una Ginestra - e Pavese un uomo - o un Narciso.

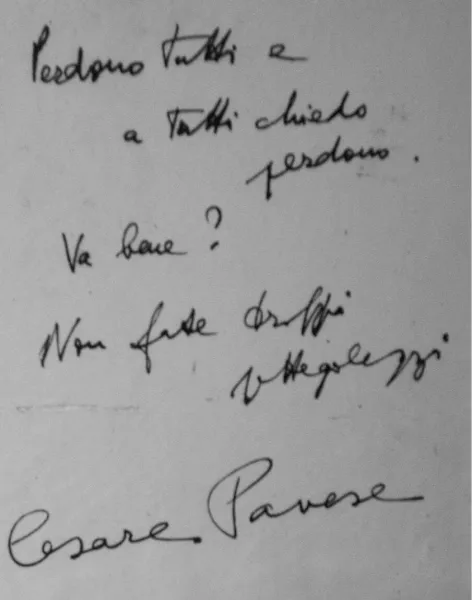

“L'uomo mortale, Leucò, non ha che questo d'immortale. Il ricordo che porta e il ricordo che lascia”, stila Pavese su un foglietto inserito nei Dialoghi nella stanza 346 dell'hotel Roma.

Scritti tra dicembre 1945 e marzo 1947, e pertanto ancora a qualche anno di distanza da quel fatale 27 agosto 1950 che consunse lo scrittore, i Dialoghi non comunicano ancora quella sofferenza metastatica presente in Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e non presentano certo quei toni aspri e drammatici con cui Pavese comunica nelle ultime pagine del suo diario. Quel che comunicano e presentano invece, sono un accorato affetto per i classici e un ritmo cadenzato, trascinante.

A soddisfare quel senso di attesa generato dalla paratassi, alla fine dei dialoghi si ritrova spesso un gusto sagace nello stupire il lettore reinterpretando la tradizione mitologica.

Sublime tentativo di analisi e sintesi del ruolo occupato dal mito nella cultura odierna, questi 27 dialoghi apocrifi tra uomini, dei, ninfe e centauri, trattano temi quali l'amore, la morte, il destino, il dolore, il rimpianto, il ricordo.

Chissà che Martone, dopo i lavori cinematografici e teatrali su Leopardi, non decida un giorno di dedicarsi anche al poeta delle Langhe.

Lorenzo