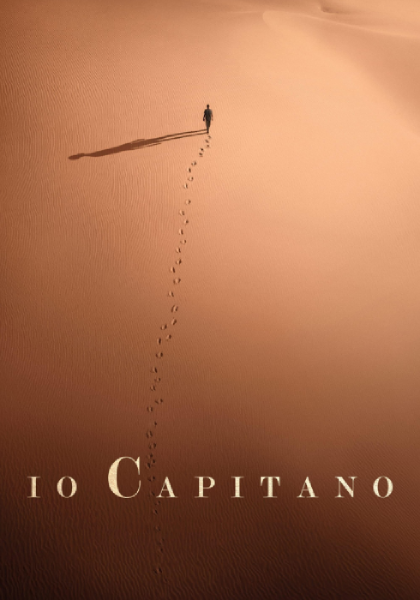

Io Capitano è uno di uno di quei film che, quando finisce, ti lascia in silenzio. In silenzio esci dalla sala e in silenzio ti incammini verso casa.

Cosa dire? Come commentarlo? Non è facile raccontare la brutalità umana e lo è ancor meno quando il tema è così attuale, eppure Garrone lo fa in modo impeccabile: non gira un documentario sull’emigrazione africana in Europa, ma propone la storia di un ragazzo . Il regista non si dilunga in una ricostruzione minuziosa dell’orrore presente in questa tratta degli uomini, si mantiene abilmente lontano da quelle narrazioni sensazionalistiche tanto di moda oggi, che diventano volgari e persino irrispettose del vero dolore; la violenza è presente sullo schermo, indubbiamente, ma è quella insita nella storia, senza alcuna sovrabbondanza; inoltre non indica colpe o soluzioni, sono esenti moralismi pedanti o tentativi di spiegare facilmente la situazione.

Il viaggio

Io Capitano racconta un viaggio: un giovane ragazzo che, insieme al cugino, lascia casa per cercare il suo futuro. Una storia di crescita dunque, ma anche un’odissea moderna, nella quale sirene e ciclopi vengono sostituiti da trafficanti e miliziani. Seydou e Moussa sono due giovani ragazzi che partono da Dakar, in Senegal, per raggiungere prima Tripoli e poi il sogno di un futuro in Europa. Il viaggio non è l’avventura divertente che si erano immaginati, è lungo e pieno di pericoli, di lunghe pause, di imprevisti, di sofferenza e morte. Come Ercole si trovano a dover, se non sconfiggere, almeno superare un Idra a più teste: la violenza incomprensibile dell’uomo organizzato, il deserto sconfinato, il mare indifferente.

La favola

I due giovani ragazzi sono, all’interno di un mondo corrotto, portatori di valori positivi: l’amore filiale, il rispetto per le tradizioni e gli avi, l’amicizia, il senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni sulle vite altrui. Questi valori nello scontrarsi con le varie difficoltà non ne risultano mai incrinati. In questa sorprendente dimensione, possiamo ritrovare un elemento tipico della filmografia di Garrone: quello favolistico. Come in una favola i personaggi hanno tutti un ruolo specifico (l’eroe, l’amico, i cattivi, l’aiutante…) e il bene e il male sono, in modo rassicurante, nettamente divisi. Questo dualismo però non appiattisce il film, ma lo rende più epico e “sopportabile”, questi ragazzi diventano àncora di salvataggio per l’osservatore. Un certo dualismo si può notare anche nel rapporto tra i due eroi. Se Seydou è più reticente a partire, Moussa è l’iniziale motore dell’azione, ma la situazione poi si inverte; sono come due dimensioni dell’individuo che nell’atto di crescere si scontrano e spronano a vicenda: l’ambivalenza tra il partire o meno, la difficoltà nell’abbandonare indietro coloro che soccombono (i sommersi direbbe Levi) e nel continuare il viaggio, la costante possibilità di uscirne sconfitti.

La lingua

Degna di nota è la scelta di mantenere la lingua originale degli attori, senza ricorrere ad alcun doppiaggio. Per quanto si possa analizzare il film come opera artistica, smontando la trama e isolando gli attori, questa è una storia vera, che Garrone crea unendo varie esperienze di uomini veramente sopravvissuti al viaggio e che merita il giusto grado di aderenza alla realtà. La lingua madre è un elemento fortemente identitario e dona consistenza anche al film; quando Seydou invoca la madre durante le torture è giusto che venga riportato nella lingua originale. Inoltre, il coacervo di parole e suoni diversi presenti nel film rende meglio l’ampiezza e la confusione del viaggio. Se all’inizio, a Dakar, la lingua parlata è il dialetto locale Wolof, man mano che il viaggio prosegue, avvicinandosi a Tripoli e all’Italia, questo viene sostituito dal francese, e sentiamo anche l'inglese e l'italiano.

Si tratta di una storia vera, ben narrata, che inizia e termina al punto giusto, una storia che dobbiamo ascoltare e che fa venir voglia di informarsi di più, di capire anche “cosa succede dopo".

Valentina